Esprit guinguette

Origine...

Du Moyen Âge au XVe siècle, la vigne étale ses rameaux sur toute l’Île-de-France. Charonne, Montmartre -Belleville sont des vignobles réputés, où s'installent les guinguettes.

Au XVe

siècle, les vignes de Suresnes ne fournissent du vin blanc. Les

vignerons franciliens ne se convertiront dans le rouge qu’au XVIe

siècle, époque où il apparaît comme un breuvage fortifiant, plus

réparateur que le blanc!

Au XIXe siècle, ce n’est plus du guinguet, mais du

vin rouge tout aussi aigrelet, le “bacco”.

On se rend dans les

guinguettes de Suresnes en bateau à vapeur pour y boire de ce petit

bleu.

Le développement du chemin de fer et des canaux facilitant le

transport du vin, et la surproduction des vins du Midi au début du

XXe siècle, entraînent la chute des vignes franciliennes,

aujourd’hui grignotées par le béton.

Cependant, depuis les années

70. la vigne regagne du terrain. “Qui boit une pinte de vin de

Montmartre en pisse quatre !” disait-on dans les estaminets.

C’est

tout dire sur la qualité de ce guinguet pointu et

acerbe...

Voici

les guinguettes qui resurgissent au fil de l’eau, plus primesautières

que jamais.

Au-delà du cliché en noir et blanc, on y découvre un

monde bigarré, des mordus du swing, des fanas de la java, des

accrocs de la pêche.

La

guinguette est du dernier cri !

On y guinche furieusement. On y

sirote une petite java entre 2 verres de muscadet. On y mange sur

fond de lampions et de flonflons.

Lorsque l’été fleurit, lorsque

l’automne s’étire paresseusement aux derniers rayons de soleil,

la guinguette ouvre grand ses portes et laisse s’échapper

senteurs de grillades et notes d’accordéon. L’ambiance est au

pique-nique.

Sous des visages de tout âge, le même esprit bohème.

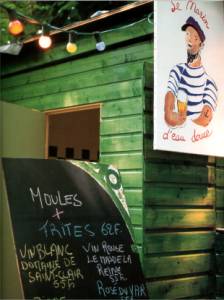

Le rouge et le vert sont par excellence

les couleurs de la guinguette.

Le rouge, c’est celui des nappes

de “Chez Gégène”, des cerises que les Parisiens allaient cueillir

sur le chemin des guinguettes à l’époque romantique.

Le vert, c’est celui de l’herbe, des tonnelles,

de l’eau des étangs où paressent les plantes aquatiques. Des couleurs

de la nature, des couleurs de fête, que l’on retrouve sur les lampions

bariolés.

![]()

![]()

![]()

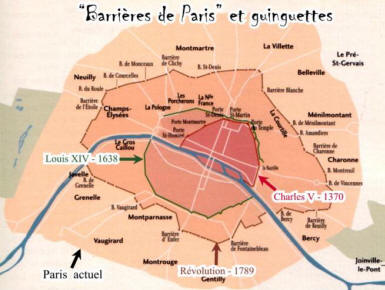

1577 : Arrêt du parlement - règle des 20 lieues - qui favorise la création de guinguettes au-delà du périmètre d’imposition parisien fixé par Louis XIII.

Au

XVIe siècle, le “guinguet” désigne en Champagne et en Picardie un

vin blanc aigrelet. Les Parisiens appellent aussi guinguet le vin des

mauvaises années, et plus généralement le vin vert des environs de

Paris.

Une piquette bon marché dont se grisent les bals populaires

proches de la capitale. On apprécie d’autant plus ces vins

euphorisants, que l’eau des puits de Paris est polluée...

L'histoire

des guinguettes suit le cours de celle du vin. La production vinicole

des bourgeois est concurrencée par celle du peuple, de piètre qualité

et de moindre prix, qui approvisionne les cabaretiers de la capitale.

Tout

change lorsqu’en 1577, un arrêt du parlement interdit aux cabaretiers

parisiens d’acheter du vin dans les alentours de la capitale.

Plutôt

que de payer les “droits d’entrée”, ceux-ci émigrent au-delà du

périmètre imposable, renforcé par des barrières où est perçu

l’impôt.

Tavernes, tripots et maisons de prostitution se casent

dans les faubourgs, qui commencent ainsi à se développer. Les premières

guinguettes, qui ne sont encore que des débits de boissons, y prospèrent.

Le

dimanche, le petit peuple se presse dans les oasis hors barrières afin

de

s’abreuver de vin détaxé.

1675 - 1680

:

Développement

des guinguettes de barrière.

Les

guinguettes sont nées derrière les barrières.

Elles s’épanouiront à partir des années 1675 dans les quartiers

entourant Paris : la Pologne, les Porcherons, la Nouvelle France et la

Courtille.

C’est

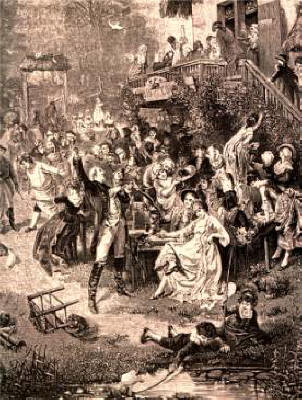

au siècle des lumières que les guinguettes allument leurs lampions. On y

boit et on y danse, mais il est rare que l’on y mange, car souper hors

de chez soi n’est pas encore usuel.

Au

milieu du XVIIIe siècle, les guinguettes qui font parler d’elles sont

celles des Porcherons, de la Courtille, Ménilmontant, Vaugirard,

Montrouge, Gentilly, Charonne et Champs-Elysées.

1784 - 1790

:

Construction du mur des Fermiers Généraux, qui incite les

guinguettes à s’établir au-delà du nouveau périmètre d’imposition.

Les

Porcherons sera le quartier

des guinguettes jusqu’à la construction du mur des Fermiers Généraux

(1784-1790). Ce mur fiscal englobe les zones qui s’urbanisent et les

lieux de plaisir.

La ligne de métro Nation-Barbès-Etoile en épouse

le tracé. Il est percé

Guinguettes et bals champêtres se multiplient alors dans les 24

communes qui entourent la ville.

Pour

approvisionner ces guinguettes hors barrières, qui attirent la

population des faubourgs et de la ville, le vignoble d’Île-de-France

va augmenter sa production.

L’abus

du vin, considéré comme un aliment, est communément accepté par

les dirigeants de l’époque.

“Combien de pauvres familles

allaient souper en hiver à la guinguette !

Ils y trouvaient un vin

naturel et à bas prix, des comestibles infiniment moins chers

1789 : Abolition de la règle des 20 lieues.

1837 : Première ligne de chemin de fer :

Paris-Saint-Germain-en-Laye.

Les femmes reviennent de la guinguette avec des

brassées de fleurs ou des paniers de fruits.

Les bourgeois vont à

Montmorency en voiture ou à cheval pour y faire une partie d’âne au

milieu des cerisiers.

À leur suite, les citoyens plus modestes

viendront en chemin de fer. Les loueurs d’ânes attendent les

Parisiens dans un joyeux tohu-bohu pour les emmener se gorger de

cerises, puis les entraîner dans les guinguettes manger une omelette

au lard.

Celles-ci n’ouvrent qu’en fin de semaine, spécialement pour

eux.

Nos citadins enfiévrés de campagne dansent sous les arbres de

la châtaigneraie, animée de chevaux de bois, de balançoires, de tirs

et de restaurants.

1830 -1860

: Vogue des guinguettes de Belleville, Montmartre, Neuilly, Montrouge,

et d’une façon générale des abords de Paris.

Les guinguettes vivent leur âge d’or au XIXe siècle. La banlieue s’industrialise.

Suivant le déplacement des industries, une partie de la population ouvrière, et donc de la clientèle de guinguette, s’éloigne dans la nouvelle banlieue.

1860 : Annexion des faubourgs à la capitale, qui repousse les bals en dehors de la ville.

L'annexion des faubourgs à la capitale en 1860 repousse les bals au-dehors des murs de la ville.

Les guinguettes de Belleville (barrières de la Courtille, des Trois Couronnes, de Ménilmontant et des Amandiers), mais aussi de Montrouge (barrières d’Enfer, du Maine et du Montparnasse) et de Bercy, battent leur plein durant le XIXe siècle, et surtout sous le second Empire.

1840-1850 : Développement du canotage et essor des guinguettes des bords de Marne et de Seine.

Le

canotage apparaît dès 1825 autour du Pont-Royal et

dérive ensuite vers Bercy et Suresnes. Alphonse Karr et Théophile

Gauthier en seront les pionniers.

Le

canotage apparaît dès 1825 autour du Pont-Royal et

dérive ensuite vers Bercy et Suresnes. Alphonse Karr et Théophile

Gauthier en seront les pionniers.

Maupassant et Mallarmé prendront le

relais.

Après 1835, la création des chemins de fer de l’ouest puis

de l'est au départ de Saint-Lazare encourage largement la mode. Les wagons déversent un lot impressionnant de canotiers en maillots

rayés.

La folie du canotage gagne toutes les couches de la population.

On glisse sur l'eau à bord des barques et des yoles, c'est le petit

canotage. On laisse le vent souffler dans les voiles : c'est le grand

canotage.

1870 : Siège de Paris et déclin des guinguettes.

Années

1880 :

Disparition de plusieurs guinguettes des bords de Seine.

1906

:

Le con

Les plus ouvrières

se contentent du sol nu et d’un simple accordéon.

En 1906, elles

voient arriver un flot d’employés et d’ouvriers, tout éberlués de

leurs congés dominicaux tout neufs. Premières bicyclettes, premières

automobiles... les Parisiens partent au vert le jour du Seigneur.

Quand on ne pique-nique pas au bois de Chaville ou de Meudon, on guinche

dans les guinguettes au bord de l’eau, à Saint-Cloud, à Chatou, sur

l’île de la Jatte, à Joinville ou à Nogent. Celles des bords de

Marne et de Seine sont les plus en vue.

Chez Gégène, on peut venir

avec ses provisions. Couvert, verrerie et attractions sont

fournis pour le prix de la boisson.

1908-1910 : Succès des guinguettes de Montparnasse.

Dans les années 1908-1910, les peintres désertent Montmartre pour Montparnasse, quartier jusque-là peu recherché et bien achalandé en guinguettes, qui sera en vogue jusqu’à la Seconde Guerre.

Années

1920

: Essor des studios de cinéma à Joinville-le-Pont, qui contribueront

à la notoriété des guinguettes de la Marne aux dépens de celles de

l’ouest parisien et des bords de Seine. Arrivée de l’automobile.

Les

années frou-frou... Les années 20...

Les

années frou-frou... Les années 20...

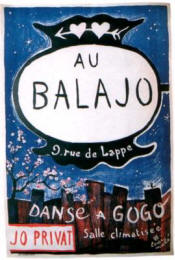

En 1918, le préfet de police

autorise la réouverture des bals, interdits pendant la guerre.

On danse

à nouveau dans les bals musette de Charonne et de la Montagne, dans les

guinguettes de barrière et les bosquets de banlieue. Depuis l’arrivée

des Américains en 1917, le jazz commence à se faire entendre, au désespoir

des Auvergnats, fidèles au musette. Émile Vacher, créateur du genre

musette, flirte aussi avec le fox-trot.

La ligne Bastille-La Varenne,

“le train du plaisir”, met les guinguettes de la Marne sur les rails

du succès, alors que celles de la Seine, plus isolées, sombrent dans

l’oubli.

Entre les 2 guerres,

les guinguettes de l’ouest parisien qui s’industrialise sont délaissées

au profit de celles des bords de Marne, stimulées par le cinéma des

studios de Joinville, qui les rendront immortelles.

Les cinéastes

comprennent la beauté faubourienne des pavés et des terrains vagues de

banlieue, et installent leurs studios à la périphérie de Paris :

Joinville, mais aussi Epinay, Saint-Maurice, Boulogne.

On

chuchote que les cinéastes de La

Belle Equipe et de Casque d’Or

posèrent leurs caméras au Petit Robinson. Les studios étant à

2 pas, au bout de la rue de Joinville, il est probable que les

acteurs se restaurèrent, voire tournèrent, dans toutes les guinguettes

du coin.

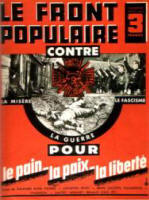

Les vacances se démocratisent après la Première Guerre. Le chemin de fer baisse ses prix et le peuple déserte à son tour la capitale pendant l’été. 1936 : les bals musette connaissent leur apogée avec la semaine de 40 h et les premiers congés payés. Monsieur Hulot va pouvoir partir en vacances...

C’est la victoire du monde ouvrier, le Front

populaire.

Les lois se succèdent : conventions collectives, congés payés de 2

semaines, semaine de 40 h.

Léon Blum dira alors : “Il est

revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie.” Un espoir

incarné par le cinéma de Renoir ou de Duvivier, où l’on voit

petits bourgeois et ouvriers courir les bals champêtres.

Quel

naufrage a fait couler les guinguettes d’antan ? À la Belle Époque,

400 guinguettes s’échelonnaient le long de la Marne, de

Lagny à Charenton. En 1939, le musette atteint son apogée.

Mais nous

sommes à la veille de jours sombres et d’une drôle de guerre... À la

mobilisation, les guinguettes posent encore une fois leurs violons et

leurs accordéons.

L’occupant fait fermer les établissements

dansants, sonnant ainsi le glas des guinguettes.

La fête est finie

!

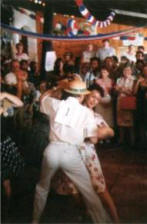

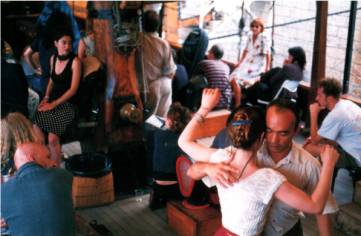

Années 50 : Renouveau des guinguettes, vogue du swing.

Dans les

années 50, l’euphorie de la danse reprend. Succès des guinguettes,

avec leur simplicité bon enfant.

Mais l’accordéon reste dans son étui, car la musique à la mode: c’est

le swing !

Années 70 : Désaffection des guinguettes par le public.

Après

la pluie, le beau temps. On reprend d’anciens établissements.

C’est le cas du Petit Robinson à Joinville ou de la maison

Fournaise, à l’abandon près de 40 ans et rouverte par la mairie de

Chatou en 1990.

On en crée de nouveaux. Comme le Martin Pêcheur à

Champigny-sur-Marne. Les patrons de restaurant les plus prévoyants,

sentant le souffle de la crise, ont lancé leur formule guinguette

vers 1993. Ils savent qu’aujourd’hui, il faut offrir un “plus”...

Les

guinguettes revivent ! Surtout depuis 1992, lorsque l’association

Culture Guinguette se met en tête d’orchestrer leur regain. Et en

fanfare puisque toute la presse, nationale et régionale, la suit.

À

l’origine de cette initiative, un programme visant le réaménagement

des bords de Marne et de Seine.

Mais l’association voit loin, jusqu’aux bords de Loire ou de Saône. Concerts, charte de qualité, appel aux pouvoirs publics, “Culture Guinguette” réinsuffle la vie dans les guinguettes de France.

| De nouveau les guinguettes chantent à tue-tête ! |