Thé de Chine

et d'ailleurs...

Le thé est la

première boisson mondiale après l'eau...

Il s'en consomme environ

15000 tasses à la seconde !

l'Irlande détient le record de consommation de thé avec 3,6 kg par an et par habitant, suivie du Royaume-Uni avec 3,15 kg.

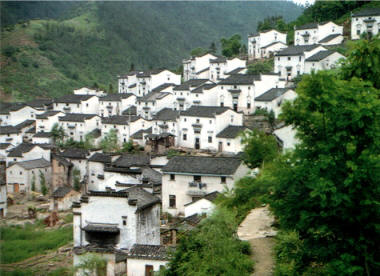

En Chine, comme en Europe, le thé "Thea sinensis" ou "Camellia sinensis", est synonyme de bien-être, de raffinement, et occupe une place privilégiée.

Le thé, produit de luxe, par sa présence permet d'honorer tout invité.

À défaut de thé, les Chinois boivent de l'eau chaude en l'appelant pudiquement "bai cha", "thé blanc".

Pas besoin d'un rituel compliqué, comme le “Chanoyu” japonais, pour déguster un thé de qualité. Seules quelques règles simples sont à respecter.

L'eau

-

L'eau a une importance capitale. Il est préférable d’utiliser une eau pure ou filtrée.

-

Les thés verts doivent être infusés dans une eau à peine en-dessous du point d’ébullition : 80°c, afin de préserver leur couleur et leur parfum naturels.

-

Il en va de même pour les thés “oolong” ou semifermentés, remarquables pour leur saveur et leur arôme.

-

Pour les thés noirs, fermentés, l’eau doit bouillir.

Les ustensiles

Le choix des ustensiles est principalement guidé

par la règle du yu-ya, “élégance profonde”:

Harmonie des formes, simplicité des couleurs, absence de toutes

décoration élaborées ou ostentatoires.

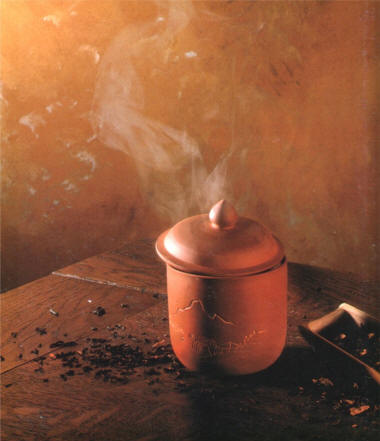

Une petite théière au long bec, qui permet au thé de prendre l’air

en s’écoulant, est préférable, celles des théières en porcelaine

sont bien adaptées. Certains connaisseurs préconisent l’usage de

théières en terre cuite dont l’intérieur poreux absorbe un peu du

parfum de chaque infusion successive et améliore ainsi la qualité

des infusions suivantes.

Dans tous les cas, il convient de ne pas laver sa théière avec des

détergents, mais simplement de la rincer après chaque usage.

De manière générale, l'on évitera l’usage de la boule à thé, dans lesquelles les feuilles ne peuvent pleinement se développer au contact de l’eau. Si l'on ne peut faire autrement, il est recommandé de ne remplir cette boule qu’à moitié.

|

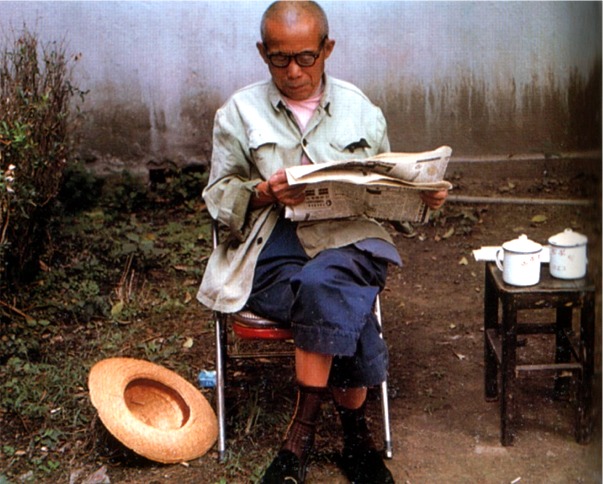

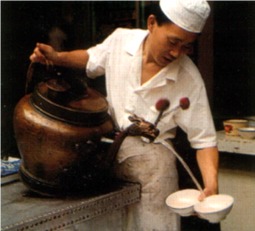

La boisson chinoise la plus populaire reste le thé. On en consomme toute la journée, chez soi, dans les hôtels et même dans les trains, de préférence dans de hautes tasses coiffées d’un couvercle.

|

Il existe un art chinois du thé, le “Gongfu”, datant de l'époque Ming, rédigé en 780 et toujours pratiqué à Taiwan. C'est sous cette dynastie, en effet, que la pratique du thé infusé est apparue ainsi que les premières théières.

Boire le thé devenant un acte social et raffiné.

Le manuel du thé, le "Cha Su", décrit très précisément chaque étape

de la préparation du thé dont s'inspire le rituel du Gongfu.

Aujourd'hui, les maisons de thé taïwanaises conservent l'ensemble de

ces règles et apportent un grand soin dans le choix des poteries et

céramiques. Les thés qu'on y déguste sont d'une qualité

exceptionnelle, le plus souvent semi-fermentés.

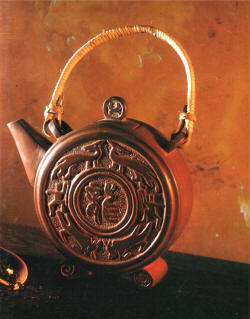

Les thés dont les arômes sont très délicats et longs en bouche

requièrent des théières faites en terre de Yi Xing, ville chinoise

située à l'ouest de Shangaï. De petites tailles, riches en fer et en

silicium, leur porosité unique permet l'oxygénation du thé et

favorise ainsi l'expression des arômes.

|

Les meilleures théières, les plus réputés, sont les théières artisanales en terre cuite rouge de

Yi Xing - ville connue depuis plus de 2000 ans pour son argile fine aux 3 couleurs.

|

|

Style Gongfu

Un thé préparé dans une

minuscule théière avant d'être servi dans des

tasses sans anse de la taille d' ½ coquille de

noix...

L'infusion peut être renouvelée 3 fois avec les mêmes feuilles et selon le même procédé. Le “bateau à thé” doit être alors vidé régulièrement de son eau, afin d'éviter qu'elle tiédisse. À la fin des 3 infusions, les feuilles mouillées sont remplacées par d'autres.

• La première

tasse offre tout l'arôme du thé. Le thé, suivant cette préparation, est assez fort et doit être savouré comme une liqueur en très petites quantités ! |

Le thé peut être noir (ou rouge), vert, blanc,

Wu Long (ou bleu-vert), noir-noir (ou sombre), jaune... ou blanc ?

Longtemps les Chinois, seuls fournisseurs de thé jusqu’aux environs

de 1830, firent croire, afin de protéger leur savoir-faire et leur

position dominante, qu’il fallait un théier spécial pour produire le

thé vert et un autre pour le thé noir.

De grands botanistes

européens, comme Linné, ont même reproduit dans leurs études cette

"désinformation" savamment divulguée.

Mais avec l’envoi d’espions

tels que Robert Fortune ou Jacobson, et la découverte de théiers

sauvages en Inde, les Européens s’aperçurent rapidement que ceci

était faux.

|

C’est le procédé après

récolte, qui permet d’obtenir un thé noir,

vert, blanc, Oolong, Wu Long, noir-noir,

jaune... |

Traitement des feuilles thé en Chine

| Feuilles de thé fraîches | |||

|

|

|||

| triage nettoyage | |||

|

|

|

|

|

| étalage | étalage | étalage | passage à la vapeur |

|

|

|

|

|

| roulage | brisure des feuilles | légère torréfaction | |

|

|

|

|

|

| fermentation complète | courte fermentation |

roulage | |

|

|

|||

| torréfaction | |||

|

|

|

|

|

| séchage | |||

|

|

|

|

|

| Thé noir | Oolong | Thé vert | Thé blanc |

Traitement ultérieur pour thés parfumés

| Thé verts, Oolong ou noirs |

|

|

| séchage |

|

|

| parfumage |

|

|

| refroidissement |

|

|

| Thés parfumés |

Thé blanc

On le prépare avec des bourgeons ou les pointes très tendres des jeunes ramilles. La fabrication du thé blanc est assez délicate et la qualité du produit final dépend essentiellement du flétrissage, difficile à contrôler : si la température est trop humide, les feuilles rougissent.

S'il ne fait pas assez chaud, elles deviennent noires. Pour obtenir une déperdition d'eau comparable à celle des autres thés, on laisse les feuilles se flétrir de 52 à 60 h avant d'être desséchées dans des bassines pendant une demi-heure environ.

D'une grande finesse, ces thés requièrent un palais avisé pour les apprécier. La récolte ne s'effectuant que 2 jours par an si toutes les conditions sont réunies, c'est, en conséquence, un des thés les plus chers du monde.

Thé vert - feuilles fraîches

Les thés verts sont des thés non fermentés. Les feuilles subissent 3

opérations : la torréfaction, le roulage, la dessiccation. La

torréfaction permet de tuer les enzymes responsables de la

fermentation. Pour cela, les feuilles sont chauffées à une t° de

100° environ, les feuilles deviennent alors souples et pliables pour

le roulage. Celui-ci s'effectue à la main pour leur donner une forme

de bâtonnet, de boule, de torsade ou de feuille de thé (le Lung Jing

par ex.).

Cette opération peut être faite à froid ou à chaud, selon

la finesse de la cueillette. Après dessiccation, le thé ne contient

plus que 5 à 6% d'eau !

Très désaltérant, léger, le thé vert se consomme tout au long de la

journée. La quasi totalité des thés verts proviennent de la Chine ou

du Japon.

Thé Oolong - feuilles semi-fermentées (Wu long)

Ce thé est cueilli sur des ramilles assez mûres dont le bourgeon

terminal est presque devenu feuille.

Le bourgeon et les 3 ou 4 feuilles cueillies ont la particularité de

contenir peu de tannins et de théine. La feuille du Wu Long peut

être, selon les cas : entière, broyée ou compressée

Spécialité du Fujian en Chine et de Taiwan, le Wu Long est un thé

qui a subi une fermentation de courte durée. D'une manière générale,

chaque plantation a ses propres recettes et produit des thés dont le

degré de fermentation varie. Les thés semi-fermentés subissent, des

opérations incontournables : le flétrissage, la sudation, la

torréfaction et le roulage. La sudation va permettre aux arômes de

s'exprimer et faciliter l'évaporation de l'eau. De la durée de cette

opération dépend le degré de fermentation final.

Dans la méthode traditionnelle chinoise, la sudation est stoppée

lorsque les feuilles ont subi une fermentation de 10 à 15%, cela

donne des thés légers aux saveurs végétales.

À Taiwan, la fermentation peut aller jusqu'à 70%, les thés ainsi

obtenus sont plus sombres et plus fruités.

Plus subtil de goût et compte tenu de leur faible teneur en théine, les thés semi-fermentés sont particulièrement indiqués pour être consommés le soir ou bien en fin d'après-midi.

Thé noir ou rouge - feuilles fermentées

Appelé noir en Europe et rouge en Chine.

La feuille est flétrie, roulée, fermentée puis desséchée. Un thé robuste!

Thé noir fumé

Les feuilles utilisées pour les thés noirs fumés sont âgées mais en

les fumant, on obtient une infusion parfumée subtile.

Après le roulage, les feuilles sont légèrement grillées sur une

plaque de fer chaude, puis disposées sur des claies de bambou au

dessus d'un feu de racines d'épicéa afin d'en prendre l'odeur et le

goût. La durée de cette opération varie en fonction du degré de

fumage que l'on souhaite obtenir.

Thé jaune et thé sombre

Ces qualités de thés sont obtenues grâce à un procédé de

torréfaction et de sudation qui entraîne une fermentation différente

de celle des thés noirs. La torréfaction se fait à l'étuvée dans des

bassines recouvertes de paille. Cette forme de cuisson est

indispensable car les feuilles utilisées sont plus âgées donc peu

humides. Un premier roulage est effectué, les feuilles sont

recouvertes d'une toile humide pour conserver un degré hygrométrique

de 85%. La sudation dure environ 24 h, à l'issue desquelles est

effectué un autre roulage puis une rapide dessiccation. L'épaisseur

du tas, la durée de sudation donneront des thés jaunes ou sombres.

Les thés jaunes sont des thés très rares dont la fermentation est

aussi courte que celle d'un thé vert, mais répétée plusieurs fois.

Ils se présentent toujours en feuille entière.

Pour fabriquer des thés sombres, il faut prélever sur des ramilles

très mûres, lorsque le bourgeon terminal des pousses devient

dormant. Un pekoe et 4 ou 5 feuilles. La feuille peut être entière

ou compressée. Les thés sombres se bonifient avec le temps, ils

servent à la fabrication de thés en brique.

Quelques thés réputés, afin de d'initier une dégustation :

-

Dans la province d'Anhui, l'on cultive le fameux thé vert "nuages de brume”.

-

Dans la province de Fujian, il s'agit du célèbre thé semi-fermenté du Oolong, auquel on attribue des vertus amaigrissantes, car il favorise la digestion et l'élimination des graisses...

-

Très apprécié en Occident, le thé noir fumé de Lapsang Souchong, fumé lentement au feu de bois...

Thés en Chine - Cartographie

|

ŒUFS DURS MARBRÉS AU THÉ NOIR DE CHINE FLAN AU THÉ NOIR DE CHINE – SAUCE CITRON |

La cueillette est une opération très importante quant à la qualité du thé manufacturé, de la politique économique et productive du jardin à savoir l’équilibre ou non. Ceci se résume assez souvent à un compromis entre quantité et qualité?

Plus les feuilles sont jeunes plus elles sont riches en substances (théine, tannin...) et savoureuses... mais également plus elles sont petites.

Autrement dit lorsque l’on prend un théier taillé, la table de cueillette constitue le sommet des branches du théier: quelquefois on y trouve un bourgeon pekoe, signifiant "duvet blanc" puis, en descendant sur la branche, des feuilles de plus en plus âgées et de plus en plus grandes.

Précisons ici qu’il ne s’agit pas réellement d’un bourgeon mais la pointe du shoot (extrémité à cueillir) enroulée par une jeune feuille non développée. Les feuilles se déplient successivement à partir du "bourgeon" les unes après les autres. La dernière d’un "flush" (période de croissance ou récolte) révèle un petit bourgeon appelé "bourgeon banjhi". Ce dernier ne montrera aucun signe de croissance pendant une période appelée "banjhi période" où le théier semble en dormance... jusqu’au prochain "flush".

Le planteur doit choisir entre :

-

Une cueillette impériale : Pekoe + 1 feuille,

-

Une cueillette fine : pekoe + 2 feuilles

-

Une cueillette classique, appelée quelques fois aussi "cueillette grossière": pekoe + 3 feuilles ou plus...

Les standards de cueillette peuvent faire une différence de 20 à 40% de la quantité récoltée et, en qualité, d’une liqueur merveilleuse à un breuvage quasiment imbuvable.

Les standards de cueillette peuvent faire une différence de 20 à 40% de la quantité récoltée et, en qualité, d’une liqueur merveilleuse à un breuvage quasiment imbuvable.

Une fois les instructions données, les cueilleuses très habilement et avec soin, "pincent" entre le pouce et l’index l’extrémité à cueillir ou "shoot", puis les lancent dans une hotte tressée qu’elles portent dans le dos. Ce panier sera alors pesé et en plus d’un minimum financier garanti, elles toucheront une prime relative au poids.

Lorsque l’on sait que 12 000 shoots en cueillette fine sur théiers chinois à petites feuilles, peuvent ne représenter qu’1 kg de thé manufacturé, alors qu’il en suffirait beaucoup moins en cueillette classique pour le même résultat quantitatif...

Le planteur prend parfois le parti pris de la quantité. Notre thé sera donc pauvre en substances et saveurs, nous y trouverons beaucoup de stalks, c’est-à-dire des morceaux de tige entre les feuilles ou les nervures centrales des grandes feuilles, parfois de la taille d’une allumette.

Signalons également qu’une cueillette fine demande d’apporter plus de soins aux théiers car cette opération peut se révéler, en elle-même, dangereuse pour ces derniers.

Les récoltes n’ont pas lieu toute l’année. Dues aux conditions climatiques : mousson, vagues de froid... il y a des périodes de latence où le théier semble dormir: la période banjhi, "qui dort" en assamais . Après chaque période de dormance le théier s’éveille et donne un "flush" ou un "crop": tout simplement une récolte. Ainsi certains lieux connaissent 2,3,4... récoltes par an. Quelques lieux bénéficiant de conditions climatiques particulièrement clémentes ne connaissent pas véritablement de flush car la cueillette y est possible durant toute l’année.

Il y a également ce que l’on appelle "des saisons de qualité". Ceci distingue un moment de l’année où les thés récoltés portent des caractéristiques saisonniers de haute qualité.

Culture du thé

Le théier appartient au genre Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze, de l’ordre des Gutiffères, famille des Ternstroemiacées (théacées).

Kaempfer en fit le premier une description en 1712 sous le nom de Thea Japonense. Puis en 1753 Linné l’appela Thea sinensis. Linné en 1762 distingua le Thea viridis pour le thé vert et le Thea bohea pour le thé noir.

Lorsqu'on s’aperçut que le thé noir et le thé vert venaient du même théier on ne garda plus que le nom Thea bohea. Le Congrès Botanique d’Amsterdam en 1935 décida de remplacer Thea par Camellia. Ainsi Camellia Sinensis signifie mot à mot "camellia chinois",en effet, le théier est une espèce de camellia. Le genre Camellia compte un peu plus de 80 espèces...

Le théier, arbre à feuilles persistantes, peut atteindre de 10 à 15 m, jusqu’à 20 m pour certaines variétés. Il existe des théiers sauvages plusieurs fois centenaires faisant plus de 30 mètres.

Pour des raisons pratiques il est coupé en plantation à environ 1 m du sol. Ce qui permet de cueillir les feuilles supérieures - les plus jeunes, sont les plus riches en substances : théine, tannin - sans avoir recours à des échelles.

Conditions idéales de la culture du thé :

•

Le sol ne doit être ni calcaire ni argileux. Il peut être alluvionnaire comme dans l’Assam, le Dooars, sédentaire rocheux comme à Ceylan ou Darjeeling où le sol est riche en gneiss, volcanique comme dans la vallée du Rift au Kenya.

Le théier, avec sa racine centrale qui descend profondément en terre, ne doit rencontrer aucune couche dure. Il se plaît dans des sols acides, meubles, perméables, riches en azote, acide phosphorique et potasse.

Un sol pour une nouvelle plantation devra être défriché à la main ou au bulldozer. La terre ne devra pas être brûlée, elle sera labourée deux fois et, avant d’installer les théiers, on mettra une culture de plantes sélectionnées, par exemple du Guatemala Grass.

• Le climat ne doit pas être nuageux, offrir des nuits fraîches, des vents réguliers et secs, une température qui n’excède pas 30°c. Sous 10°c la croissance du théier est compromise, celui-ci meurt lorsque la température descend en-dessous de -5°c.

Une journée sèche baignée d’une lumière vive, où le théier se déshydrate, suivie d’une nuit fraîche provoque un stress de la feuille qui va désorganiser la chloroplaste, emprisonnant la chlorophylle, et ainsi permettre le développement de l’arôme. La pluie, dans ce cas, réorganiserait la structure et atténuerait les arômes.

Néanmoins les théiers ont besoin de pluies fréquentes (environ 1500 mm minimum par an, l’idéal se situant entre 2500 et 3000 mm) et de préférence nocturnes. Une hygrométrie de l’air située entre 70 et 90 % et un ensoleillement de 5 h par jour sont recommandés.

C’est pour toutes ces raisons que nous ne trouvons guère de théier en dehors de la zone qui part du 43° latitude nord au 27° de latitude sud

Origine et légendes autour du thé

L'usage du thé remonte en Chine au IIIe millénaire avant notre ère, sous le règne de l'empereur Shen Nung, alors que la plante était connue pour soulager les fatigues, fortifier la volonté, et soigner les douleurs. Les taoïstes l'utilisait dans leur élixir de longue vie.

|

Selon la légende, en 2737 avant notre ère, alors que le dieu-empereur Shen Nung faisait bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre pour se désaltérer, une légère brise agita les branches et détacha quelques feuilles. Elles se mêlèrent à l'eau et lui donnèrent une couleur et un parfum délicat. L'empereur y goûta, s'en délecta et en repris. L'arbre était un théier sauvage : Le thé était né. L'empereur Shen Nung est considéré comme le père de l'agriculture et de la médecine, sans doute cette filiation n'est-elle pas pas fortuite... Ce personnage à tête de bœuf et corps d'homme aurait, au IIIème millénaire avant notre ère, appris aux hommes à cultiver, ainsi qu'à respecter un certain nombre de règles élémentaires d'hygiène, comme de faire bouillir l'eau avant de la consommée. |

|

Une autre version, plus récente attribue la découverte du thé à Bodhidharma. Un moine indien qui introduisit la forme Zen du bouddhisme en Chine... Ce moine, adepte de la méditation, se laissa un jour surprendre par le sommeil. Indigne de cette faiblesse, en colère, il se trancha, puis jeta au sol ses paupières. Plus tard 2 arbustes poussèrent aux endroits même où il avait jeté ses paupières. Il en cueillit quelques feuilles dont il fit une infusion et découvrit que celle-ci avait un effet bénéfique contre le sommeil... La consommation de thé devint essentielle pour les moines bouddhistes, car elle leur permettait de méditer de longues heures tout en restant éveillés. |

Ce n'est qu'au Ve siècle avant notre ère que le thé devint la boisson favorite des habitants de la vallée du Yangzi, d'où il se répandit dans tout le sud de la Chine sous son idéogramme actuel :

La préparation du thé était complexe : les feuilles, passées à la vapeur, étaient écrasées au mortier, et moulées en gâteau. Puis celui-ci était mis à bouillir, accompagné d'autres ingrédients (gingembre, orange, épices, lait, oignons). Cette coutume est encore pratiquée de nos jours par les Tibétains, qui ajoutent du beurre, de la crème et des oignons à leur thé.

•

Sous la dynastie des Tang (618-907), la préparation du thé devient un rite raffiné. Le poète

Lu-Yu rédige pour la première fois un code du thé : "le Tchaking", dans lequel il décrit la nature de la plante, les ustensiles nécessaires à la préparation de la boisson, la manière de la préparer et la façon

dont il faut la boire. On trouve, écrit-il, dans le service du

thé "le même ordre et la même harmonie qui règnent en toutes choses".

dont il faut la boire. On trouve, écrit-il, dans le service du

thé "le même ordre et la même harmonie qui règnent en toutes choses".

Le thé est ainsi préparé : après avoir fait rôtir un gâteau de feuilles de thé, on le pulvérise et, dans l'eau qui commence à bouillir, on mêle à cette poudre un peu de sel et une cuillerée d'eau froide "qui fixe le thé et rend à l'eau sa jeunesse".

• Sous la dynastie des Song (960-1279) naît la deuxième école, qui annonce par la poésie de ses cérémonies et par l'importance accordée au respect des règles de préparation celle du “Cha No Yu” japonais. Les feuilles sont pulvérisées, on ajoute de l'eau et on bat le mélange en mousse avec une verge de bambou. Le thé se prépare encore ainsi, en décoction, dans certaines parties du monde.

• Sous les Ming, (1368-1644) le thé commence à être consommé sous sa forme actuelle : en infusion dans un récipient. L'usage de la théière se répandit en Chine à partir des Ming.

Autre pays, autre conception du thé. Au Japon, le thé fait son apparition dés le VIIe siècle.

C''est à partir du XVe qu'il devient "une religion de l'art de la vie", concept zen dont l'idéal est d'exprimer la grandeur que comportent les plus petits actes quotidiens.

Variétés de thé japonaises :

-

Le Sencha - thé vert Ocha- très populaire est cueilli en mai ou juin; il est à la fois doux et amer. C'est un thé de qualité moyenne utilisé comme boisson quotidienne.

-

Le Gyokuro - protégé du soleil par une bâche il se cueille un peu plus tard; son goût est plus prononcé et il est moins amer. C'est un thé de qualité supérieure.

-

Le Bancha - issu de la deuxième ou de la troisième récolte, est produit à partir des feuilles restantes, un peu plus dures et sa qualité est inférieure.

-

Le Houjicha - un thé Bancha grillé.

-

Le Genmaicha - un thé Bancha mélangé à du riz complet grillé.

-

Le Macha - un thé qui est cultivé uniquement pour la cérémonie du thé, est un thé vert, finement moulu sous forme de poudre juste avant d'être préparé;

-

Le Mugicha - thé d'orge que l'on boit généralement glacé.

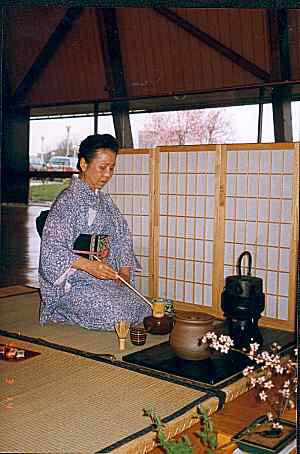

|

La cérémonie du thé - Chado Cette tradition remonte au XIIIe siècle, soit plusieurs siècles après l'introduction du thé au Japon, une tradition perpétuée par les moines boudhistes Zen pour atteindre le spiritualisme car le thé avait entre autres comme vertu de combattre la fatigue. C'est au XVe siècle qu'on assiste à la cérémonie du thé dans toute sa perfection rituelle, un chef-d'œuvre de raffinement à la cour impériale. Le Maître du thé gouverne chaque phase de la cérémonie depuis le choix de la grandeur de la pièce, le nombre des invités, la disposition des ustensiles jusqu'au service. La théière, le support et le bol sont nettoyés avec un linge de soie appelé fukusa. Le bol est ensuite lavé à l'eau bouillante que l'on prend de la traditionnelle bouilloire en fer maintenue au chaud au-dessus des charbons de bois. Ensuite, avec des gestes remplis de solennité, on mesure avec grand soin la poudre de "macha", une variété de thé vert uniquement cultivé pour cet usage - seules les plus belles feuilles sont réduites en poudre. La poudre est versée dans le bol à l'aide d'une longue cuillère à thé en bambou. On verse ensuite l'eau qui doit être la plus pure, la plus fraîche et au bon degré de température sans qu'elle ait bouilli ou mijoté sans exc`s car c'est dans la mesure que l'on tire le respect des choses. Le thé est ensuite fouetté et non infusé avec un chasen, un fouet en bambou fait main pour produire une écume vert jade. La technique requiert des années d'expérience, un jeu du poignet gracieux et élégant à la fois. On boit ensuite le thé à petites gorgées pour en apprécier chaque arôme. Le Japonais consacre environ 40 min pour une simple cérémonie du thé mais on doit calculer plusieurs heures si la cérémonie est accompagnée du traditionnel kaiseki, le repas traditionnel servi avec la même élégance dans la gestuelle et le symbolisme. |

On trouve mention du thé dans la littérature occidentale dès le XIIIe siècle avec le récit de Marco Polo (1254-1323), "Les merveilles du monde".

Les jésuites l'ont introduit ponctuellement en Europe au XVe siècle...

Avec le développement des relations entre l'Orient et l'Occident, le thé est introduit plus généralement en Europe au XVIIe siècle.

La compagnie des Indes Orientales qui entretient des relations régulières avec l'Extrême-Orient, rapporte pour la première fois du thé par bateau, en Hollande en 1610, puis en France et en Angleterre. En 1657, Thomas Garraway, tenancier d'un "coffee-house" à Londres, introduit le thé dans sa boutique.

Réservé d'abord aux princes, il est ensuite très apprécié de tous les “beaux-esprits” qui fréquentent les "coffee-houses" bientôt baptisées "maisons de thé".

En France, l'introduction du thé dès 1650, soulève curieusement de nombreuses controverses dans les milieux médicaux, mais il acquiert pourtant un haut degré de popularité.

|

|

Le thé à la conquête du monde "Boston tea party"

Les émigrants anglais et hollandais emportent le thé avec eux vers le nouveau monde.

Les émigrants anglais et hollandais emportent le thé avec eux vers le nouveau monde.

Ces importations, encore rares donnent lieu à des véritables courses de vitesse sur les grandes routes maritimes entre 1848 et 1877, de la part des "tea clippers", voiliers légers utilisés pour le transport du thé.

Les chinois, alors seuls producteurs, pratiquent des prix toujours prohibitifs, ce qui encourage les anglais à introduire de façon illicite l'opium en Chine, ce afin de créer une dépendance - et donc une monnaie d'échange - avec leur partenaire commercial. La guerre de l'opium est née.

Dans le même temps, afin de faire face à une consommation occidentale croissante, les Anglais commencent à développer des plantations en Inde, en 1834 (1ère production en 1939), et dans l'île de Ceylan, en 1870. En Angleterre, le thé est alors lourdement taxé.

En 1773 les colons de Boston décident d'en boycotter les importations. Le 16 décembre, ils jettent à la mer la cargaison d'un bateau : c'est la "Boston tea party" qui entraîne des représailles de la part des autorités anglaises et déclenche ainsi les mécanisme de la Guerre d'indépendance.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le thé est également implanté dans d'autres pays d'Asie qui deviennent d'importants producteurs, dans des pays d'Afrique Noire anglophone et, plus récemment, en Amérique du Sud.

|

Pays producteurs de thé par ordre d'importance en 2003, en % de la production mondiale : Inde (34%), Chine (19%), Sri-Lanka (11%), Kenya (10%), Japon (6%), Bangladesh (5%), Indonésie (5%), Turquie (2%), Iran (1%), Argentine (1%), Malawi (1%), Taiwan (1%), Georgie (1%), Mozambique (1%). |

|

Le sachet de thé

|

Celui-ci n'est apparu dans le Maghreb que tardivement au milieu du XIXe siècle sous l'impulsion des anglais qui cherchaient de nouveaux marchés pour leur thé de Chine ...

Thé vert à la menthe - TÂY B'NAcNÂc

Le thé et la santé

De nombreuses études scientifiques permettent de bien connaître la composition de la feuille de thé qui contient pas moins de 350 constituants.

5 a 6 tasses par jour de thé permettent de couvrir une partie des besoins physiologiques quotidiens :

-

45% pour le Manganèse

-

25% pour le Potassium

-

10% pour le Zinc

-

5% pour le Magnésium

-

Le thé est une boisson riche en fluor, qui favorise la prévention des caries. La consommation d’une tasse apporte en moyenne 0, 1 mg de fluor.

-

Le thé est riche en vitamines du groupe B telles que Thiamine (B1), Riboflavine (B2), Niacine (B3). On admet que 6 tasses par jour, couvrent 5 à 10% des besoins en vitamine B. La vitamine C se trouve aussi en quantité significative dans le thé vert.

• L'action stimulante de la théine. La tradition populaire rapporte que le thé est moins excitant que le cale. Dans le thé l'action stimulante de la caféine (ou théine) est significativement modifiée par “complexion” processus activé par la présence des tanins qui génèrent un effet prolongé et modéré. L'analyse pharmaceutique met en évidence le phénomène d'effet retard.

Le thé contrairement au café n’induit pas d'effet excitant. En moyenne 80% de la théine passe dans l’infusion, soit environ 0,3g de théine pour 5 à 6 tasses de thé. La théine est un vasodilatateur qui augmente le rythme de la respiration et la performance musculaire sans accroître les pulsations ni la pression sanguine. Elle a un effet diurétique et stimule les secrétions gastriques.

La théine agit sur le système nerveux central permettant une stimulation de l'acuité, une diminution

du temps de réaction et une réduction de la fatigue. La théine provoque une stimulation psychique pour surpasser l'effort et lutter contre la fatigue.

• L’action anticancéreuse du thé vert

Ces chercheurs ont montré que les polyphénols et notamment l'EGCG, que contient le thé vert auraient une activité anti- urokinase. L'urokinase est une enzyme protéolitique nécessaire a la production des métastases. Or les inhibiteurs de l'urokinase connus a ce jour ont soit une activité trop faible, soit ils sont trop toxiques.

D'où l’intérêt de boire du thé vert. Certes l’activité de I’EGCG est modéré, mais certains amateurs absorbent chaque jour des quantités suffisamment importantes de thé vert pour prévenir certains cancers.

•

Ces substances que les anglo-saxons appellent antitoxiques bloquent l’oxydation des acides gras essentiels et limitent le développement des radicaux libres. Ce faisant, elles ralentissent le processus de vieillissement de l’organisme. C’est pourquoi ces substances sont aussi appelées “anti-âge”. Le thé vert est la boisson qui contient la fraction d’antioxydants la plus soluble dans l’eau.

•

Le thé pour lutter contre le cholestérol. Parmi les nombreuses études scientifiques de ces dernières années, 3 méritent plus particulièrement d’être retenues pour leur approche différente de l’action du thé sur le cholestérol.

La première étude menée en Chine en 1986, une deuxième, la plus exhaustive, celle des médecins de l'ARMA à Paris conduite dans 4 pays d’Europe et une troisième au Japon, la plus récente, ont donné des résultats comparables et tout à fait satisfaisants en matière de diminution des taux de cholestérols anormaux...

Une

invention américaine, introduite en 1908 par

John Sullivan, un marchand qui commença par

offrir des échantillons de ses thés dans des

sachets de tissu cousus à la main. Ses

clients découvrirent qu’ils pouvaient mettre

ces sachets à tremper dans les théières. Ils

furent emballés par l’aisance avec laquelle

ils pouvaient se servir de ces sachets de

thé dosés à l’avance, tant pour mettre que

pour retirer les feuilles de la théière.

Une

invention américaine, introduite en 1908 par

John Sullivan, un marchand qui commença par

offrir des échantillons de ses thés dans des

sachets de tissu cousus à la main. Ses

clients découvrirent qu’ils pouvaient mettre

ces sachets à tremper dans les théières. Ils

furent emballés par l’aisance avec laquelle

ils pouvaient se servir de ces sachets de

thé dosés à l’avance, tant pour mettre que

pour retirer les feuilles de la théière.