|

L’œuf

brouillé parfait

En

cuisant 1 œuf dans un four à une t° intermédiaire entre

celles de coagulation du jaune et du blanc, l’on obtiendra

un œuf nouveau.

Un œuf qui cuit est un de ces "miracles quotidiens" que nous

ne voyons plus : la transformation d’un liquide jaunâtre et

transparent en un solide blanc et opaque n’est-elle pas un

phénomène remarquable ?

Cette prise est une gélification thermique : les protéines

qui constituent 10% du blanc d’œuf se lient, formant un

réseau continu qui piège l’eau du blanc en un "gel"

chimique.

C’est ce phénomène que l’on va examiner.

La théories de la prise en gel a des pères prestigieux :

ainsi, le physicien écossais Thomas Graham proposa en 1861,

une classification des systèmes physiques divisés que sont

les aérosols, émulsions, suspensions…

Parmi ces "colloïdes" (du grec kolla, la colle), Graham

inclut les gels que forment l’acide silicique hydraté,

l’alumine hydratée, l’amidon, la gélatine, le blanc d’œuf,

etc. À cette époque la gélification semblait s’apparenter à

la cristallisation d’un corps à partir d’une solution

sursaturée, et l’on ne faisait pas de distinction entre les

substances naturelles, telles la pectine ou la gélatine, et

les solutions concentrées de composés inorganiques

insolubles, tel le sulfate de baryum.

Progressivement, les physiciens découvrirent que l’état de

gel était associé à la formation d’un réseau continu, dans

le liquide.

Dans les années 1940, la théorie de la gélification

progressa doublement. D’une part le physicien américain P.

Hermans proposa une classification des différents type de

gels (séparant les agrégats de particules sphériques, les

réseaux de fibres ou de particules allongées, les gels

physiques de polymères, les gels chimiques faits de fils

souples liés par des liaisons covalentes) ; d’autre part,

J.D. Ferry étudia la constitution des gels de protéines :

autrement dit, le blanc d’œuf coagulé. Ferry supposa

notamment que la coagulation résultait d’une double

réaction : d’abord , les protéines, pelotes repliées sur

elles-mêmes, se déroulent ("dénaturation") ; puis les

protéines déroulées s’associent en réseau ("agrégation").

Les vitesses de ces 2 étapes déterminent les

caractéristiques du gel : Ferry proposa que, si l’agrégation

est plus lente que la dénaturation, les gels formés sont

moins opaques et plus fins que les gels formés avec une

grande vitesse d’agrégation.

Dans les années 1970, à Göteborg, Anne-Marie Hermansson a

testé ces prévisions en explorant les conditions qui

favorisent la dénaturation, telles qu’un pH élevé ou bas :

les charges électriques que portent alors les protéines

favorisent les interactions entre ces dernières et les

molécules du solvant (c’est à dire la dénaturation), mais

réduisent l’agrégation : elle confirma qu’un gel plus

ordonné se forme si l’agrégation est plus lente que la

dénaturation, donnant aux protéines dénaturées le temps de

s’orienter avant l’agrégation ; ce gel est moins opaque et

plus élastique que ceux dont l’agrégation n’est pas ralenti.

Inversement, quand l’agrégation et le dénaturation sont

simultanée, un gel opaque et moins élastique se forme.

En cuisine, faire

simple !

Comment utiliser ces théories en

cuisine ?

Le cuisinier qui a maîtrisé les points précédents risque

d’être désemparé par la complexité du blanc d’œuf qui

contient 10% de protéines que sont l’ovotransferrine, l’ovomucoïde,

le lysosyme, l’ovalbumine, les globulines ; le jaune d’œuf,

lui, contient des protéines liées à du cholestérol (LDL et

HDL), des livertines, de la phosvitine…

Quelles sont les températures de dénaturation de toutes ces

protéines ?

Là encore, la réponse est embarrassante : ces protéines se

dénaturent respectivement à 61, 70, 75, 84,5, 92,5, 70, 72,

70, 80, 62 et + de 140°C.

Comment se tirer d’embarras ?

Par l’expérience.

Mettons du blanc d’œuf dans un récipient en verre que l’on

chauffe par le fond : à l’aide d’une sonde, on mesure alors

la t° à laquelle le blanc, liquide jaunâtre et transparent,

s’opacifie et durcit : ± 62°C.

Les données précédentes montrent que c’est vraisemblablement

l’ovotransferrine qui assure cette coagulation initiale.

Pour le jaune, on obtient de la même façon une t° de 68°C.

Aux t° supérieures, lorsque plusieurs protéines ont coagulé,

la consistance durcit, parce que les réseaux associés à

chaque protéine coagulée tiennent mieux la phase liquide.

Dans un four préchauffé à 65°C, plaçons 1 verre avec un

blanc d’œuf, 1 verre avec un jaune d’œuf, 1 verre avec le

blanc et le jaune mélangés, et 1 œuf entier dans sa

coquille. Attendons quelques heures (1 ou 2 de + ne

changeront rien au résultat, pour peu que les verres aient

été recouverts d’un film plastique, qui évitera

l’évaporation de l’eau et le croûtage des préparations),

puis sortons les échantillons et observons.

Le blanc est pris (puisque la t° de 65°C est supérieure à la

t° de 62°C préalablement mesurée), mais il est encore

laiteux, très délicat et pas caoutchouteux comme dans les

œufs durs trop cuits.

Le jaune lui est liquide : si la livetine gamma a une t° de

coagulation de 61°C, sa concentration n’est pas suffisante

pour faire prendre le liquide. Et l’œuf entier, dans sa

coquille, se laisse écaler, puis verser dans un bol :

superbe masse laiteuse, coagulée mais tendre, de forme

parfaitement régulière, dont le jaune a conservé un goût

puissant de jaune frais et non un goût d’omelette ou d’œuf

dur.

Enfin le verre qui contient le mélange de jaune et de blanc

est pris, et nous obtenons des œufs brouillés parfaits, sans

grumeaux.

Le cuisinier

parisien Pierre Gagnaire en a fait un plat, qu’il a nommé "Œufs

brouillés de la Cité" :

- Dans une tasse, mettre jaune et blanc avec un peu de sucre

et un peu de vanille ; enfourner à 65°C et, lorsque la masse

est prise, sortir et servir avec un coulis d’abricots un peu

acide.

Bon appétit.

|

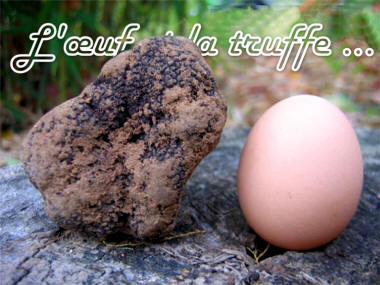

![]() Brouillade aux truffes

Brouillade aux truffes

Déguster avec un Pomerol à 15°c !

Déguster avec un Pomerol à 15°c !

La

réussite des œufs brouillés, réside dans une montée

progressive de la T°. Une chaleur excessive au départ

coagule trop vite les œufs et nuit à la texture.

La

réussite des œufs brouillés, réside dans une montée

progressive de la T°. Une chaleur excessive au départ

coagule trop vite les œufs et nuit à la texture.

Quelques conseils au néophyte

afin d'utiliser au mieux le précieux tuber melanosporum

(truffe noire du Périgord).

Quelques conseils au néophyte

afin d'utiliser au mieux le précieux tuber melanosporum

(truffe noire du Périgord). Cela est vraiment étonnant, le parfum pénètre l’intérieur de

l’œuf.

Cela est vraiment étonnant, le parfum pénètre l’intérieur de

l’œuf.