![]() Tartelettes

à la Rabier

Tartelettes

à la Rabier

Petits chefs

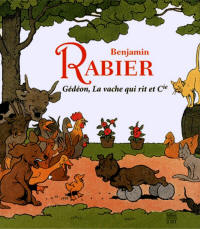

Un clin d'oeil à Benjamin Rabier, qui a tant fait pour les enfants...

|

|

Ingrédients pour 6 convives

-

200 g de farine

-

100 g de beurre

-

300 g de fromage blanc - égoutté

-

Quelques brins de ciboulette

-

1 cuillère à soupe d'huile

-

50 g de gruyère - râpé

-

Sel & poivre

Indications de préparation

-

Préparer la pâte brisée en mélangeant du bout des doigts, dans un grand saladier, la farine, 75 g de beurre, 1 œeuf et 1 pincée de sel.

-

Pétrir le tout en ajoutant 1/2 verre d'eau afin d'obtenir un pâte bien homogène.

-

Laisser reposer la pâte en boule environ 1 heure.

-

Écraser le fromage blanc à la fourchette, incorporer 2 œufs, un fin hachis de ciboulette et 1 cuillère à soupe d'huile. Saler, poivrer.

-

Détailler le jambon en petits dés et le faire revenir à la poêle sur feu moyen dans un peu de beurre. Puis ajouter le jambon à la préparation.

-

Lorsque la pâte est prête à l'emploi, l'étaler au rouleau, et en garnir des petits moules à tarte individuels, préalablement beurrés.

-

Garnir la pâte en répartissant au mieux la préparation au fromage blanc, parsemer chaque tartelette d'un peu de gruyère râpé et mettre à cuire à four moyen 20 min environ.

-

Servir les tartelettes chaudes ou tièdes.

|

|

Le fromage blanc

L'origine du fromage blanc remonte à la

préhistoire...

Le caillé constituant le premier état de la fabrication des

fromages, on l'a désigné depuis Pline l'Ancien par le qualificatif

générique de son état : "mou", par opposition aux fromages vieillis

et durcis.

Premier fromage des éleveurs et cultivateurs, il reste le fromage

principal dans les campagnes pendant des siècles. De nouvelles

appellations apparaissent à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance

: la caillebotte est une masse ou un morceau de caillé qui égoutte

sur une étagère à claire-voie, la jonchée est celui mis à égoutter

sur une jonchée - claie de paille. Ces 2 termes sont devenus aussi

l'appellation commerciale de 2 fromages français spécifiques : la

Caillebotte et la Jonchée.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et

des métiers, qui l'appelle "fromage pur", note, au XVIIIe siècle,

qu'il "est grossier, peu lié, très disposé à aigrir. De fait, il est

abandonné aux gens de la campagne".

Ce produit, initialement fabriqué à la maison ou par l'artisan

fromager, connait avec l'industrialisation de nouveaux modes de

fabrication et une diversification des procédés et recettes,

notamment par l'emploi de lait pasteurisé.

Né

le 30 décembre 1864, illustrateur et auteur de bande

dessinée, Benjamin Rabier s’est notamment rendu

célèbre pour le dessin de "La vache qui rit

Né

le 30 décembre 1864, illustrateur et auteur de bande

dessinée, Benjamin Rabier s’est notamment rendu

célèbre pour le dessin de "La vache qui rit Le

voyage que B. Rabier fit en moto jusqu’à Moscou inspira Hergé

qui le prendra comme modèle de Tintin.

Le

voyage que B. Rabier fit en moto jusqu’à Moscou inspira Hergé

qui le prendra comme modèle de Tintin.