![]() Aubergines frites

Aubergines frites

Patlican kizartma

|

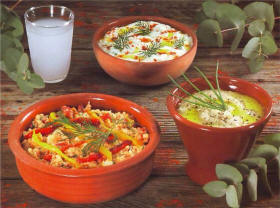

Mezze & Ouzo

Représentatifs de la table grecque, les

mezze (hors

d'œuvre) sont des classiques du répertoire

gastronomique. Faciles à |

Ingrédients pour 4 convives

-

3 Aubergines fermes

-

4 Tomates mûres

-

8 Gousses d’ail

-

Quelques branches de persil

-

10 Cl de vinaigre de vin

-

1 Pincée de sucre semoule

-

15 Cl d’huile d’olive

-

Sel & poivre

Indications de préparation

-

Laver les 3 aubergines et trancher les extrémités.

Les éplucher en “zèbre”, soit 1 bande sur 2 dans le sens de la longueur, et les couper en 2, toujours en longueur. -

Laisser tremper ces lamelles dans 2 litres d'eau salée durant 30 min.

-

Pendant ce temps, laver les 4 tomates, les épépiner puis les couper en dés.

-

Éplucher les gousses d'ail et les émincer finement.

-

Laver le persil, l’équeuter et le hacher grossièrement.

-

Sortir les lamelles d'aubergines de leur eau de trempage et les sécher dans le panier à salade.

-

Mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle.

-

Lorsqu'elle est bien chaude, frire les lamelles d'aubergines jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

-

Les égoutter sur du papier absorbant. Réserver.

-

Verser l'huile restante dans la poêle. Mettre et laisser cuire les tomates en dés et l'ail émincé.

-

Arroser avec le vinaigre et ajouter le sucre, le sel et le poivre.

-

Lorsque les tomates sont réduites en purée, les verser sur les aubergines.

-

Laisser refroidir et décorer avec le persil plat.

|

|

L'aubergine

Ce gros fruit violet, lustré, à la peau lisse,

pousse sur de hautes plantes rigides, ramifiées, aux branches

souvent épineuses, et aux grandes feuilles légèrement duveteuses.

Ses fleurs, violettes, ressemblent à celles de la pomme de terre et

naissent à l’aisselle des feuilles.

L’aubergine, parfois appelée "mélongène", est

blanche ou ivoire dans sa forme immature et ressemble à des œufs.

Native d’Inde, la belle aubergine ''Solanum melongana'', inconnue

des Grecs et des Romains, elle n’est mentionnée pour la première

fois qu’au Ve siècle, dans les anciens écrits chinois.

Importée par les Arabes en Espagne, elle commença à être connue près

de la Méditerranée au XIIe siècle. Elle fut cultivée en Italie, dès

le XVe siècle. et n’atteignit la France qu’au XVe siècle. Elle resta

peu appréciée en dehors du Midi, jusque bien avant dans le XVIII

siècle.

Elle ne fut largement cultivée qu’à partir du XIXe siècle et ne fit

son apparition sur nos tables qu’à la fin du XXe siècle. En dehors

des spécialités régionales, elle fut plutôt traitée comme une

curiosité, et les recettes sont peu nombreuses.

Sa carrière récente connaît aujourd'hui le même succès que le

poivron.

L'ail

Depuis l’Égypte antique, l’ail est apprécié pour

ses vertus médicinales : il entrait déjà dans la composition de 22

des 800 potions décrites dans le ''Codex Ebers'', un papyrus rédigé

1550 ans avant notre ère.

Remède universel à l'époque de Ramses II. Les bâtisseurs de

pyramides recevaient 1 gousse d'ail par jour pour ses propriétés

toniques...

Autrefois, à Draguignan, ses gousses étaient rôties sur les feux de la Saint-Jean allumés dans toute la ville, avant d’être ensuite partagées entre tous les habitants.

La tomate

Découverte au Mexique, poussant dans le maïs, de

la même famille que la mandragore, la tomate provient des montagnes

péruviennes où elle a longtemps été cultivée. Importée en Occident

par les Espagnols il y a 400 ans.

Autrefois la tomate était dorée, rarement rouge. Les premiers fruits

étaient profondément ridés et aplatis. La variété de ''Marmande''

est encore assez plate. La tomate était considérée comme vénéneuse

et fut longtemps cultivée comme une simple fleur pour la beauté de

ses fruits rouges. On l’appelait aussi, pomme du Pérou et pomme

d’acacia. Son nom vient de l’aztèque ''tomati''. Baptisée pomme

d’amour dans le Midi, et pomodoro : ''pomme d’or'' en Italie. Les

premières tomates furent observées dans le Nord en Italie en 1554

puis se développa ensuite dans le reste de l’Italie... Gêne, Nice,

puis le Sud de la France et la Corse.

Elle apparut dans le Nord de la France et à Paris après 1790. Elle

ne se répandit réellement au nord de la Loire qu’à la faveur de la

Révolution française.

réaliser, ces spécialités sont idéales à découvrir l'été

entre amis à l'heure de l'apéritif : Taramosalata, olives,

féta, tzatsiki, légumes frits...

réaliser, ces spécialités sont idéales à découvrir l'été

entre amis à l'heure de l'apéritif : Taramosalata, olives,

féta, tzatsiki, légumes frits...