Le breton actuel est une langue celtique, c'est-à-dire qu'il est apparenté :

-

de fort loin déjà, au gaulois disparu depuis ± 17 siècles,

-

de plus loin encore au latin et aux langues modernes qui en descendent,

-

de très loin enfin, à toutes les autres langues de l'Europe, qui, à la seule exception du basque, du hongrois, du turc et du finnois, rentrent dans la grande famille linguistique désignée conventionnellement sous le nom de famille indo-européenne ou indo-germanique, et, par suite, procèdent toutes aussi d'une langue unique, vieille au moins de ± 41 siècles, en partie restituée par simple conjecture, et conventionnellement dénommée :

"indo-européen commun".

La souche indo-européenne s'est scindée en un grand nombre de

rameaux, dont 8 seulement ont subsisté jusqu'à nous, soit par

tradition littéraire, soit sous forme d'idiomes encore actuellement

vivants : indo-iranien, arménien, hellénique, illyrique, italique,

celtique, germanique et letto-slave.

Les

8 branches de l'Indo-européen commun :

-

1 Le groupe indo-iranien ou asiatique se subdivise à son tour en indien et iranien, l'un représenté par le sanscrit, les prâcrits et les dialectes modernes de l'Inde, l'autre par le zend, le vieux-perse, le pehlvi et le persan moderne.

-

2 Le groupe arménien ne contient qu'une langue, sous 2 états différents et relativement modernes : l'arménien ancien, qui ne remonte pas au delà du Ve siècle de notre ère, et l'arménien actuel, qui relevait politiquement de la Russie, de la Turquie ou de la Perse.

-

3 Le groupe hellénique ne renferme, lui aussi, qu'une seule langue (le grec), mais scindée en une infinité de dialectes, représentée par la plus belle littérature qui soit au monde, l'une des plus riches et des mieux conservées, fixée enfin en un état très ancien par la transmission orale et écrite des poèmes attribués à Homère (VIIIe - Xe siècle av. J.-C).

-

4 Le groupe illiyrique comprend : dans l'antiquité, l'illyrien du nord ou vénète, et celui du sud ou messapien, dont il ne reste que fort peu d'inscriptions mal comprises; de nos jours, l'albanais, prodigieusement corrompu par l'infiltration du néo-grec, du turc et des idiomes latins ou slaves.

-

5 Le groupe italique embrasse le latin, Yombrien, Yosque et plusieurs autres langues anciennes, à peine connues, de la Péninsule.

Le latin, dont le premier document authentique peut remonter au Ve siècle avant notre ère, et dont la littérature considérable nous est parvenue en assez bon état, nous offre seul une documentation complète de cette branche de l'indo-germanisme, d'importance d'ailleurs moindre en principe; car le latin est de l'indo-européen beaucoup moins bien conservé que le grec, le sanscrit ou même le germanique.

Mais, s'il recule au troisième plan pour la comparaison générale, il est au contraire, à plusieurs points de vue, d'importance absolument primordiale pour le celtisant. -

6 Le rameau celtique se subdivise en celtique continental (gaulois) et celtique insulaire, et celui-ci à son tour, en gâélique (ou gaélique) et brittonique.

De tous les rameaux entre lesquels s'est divisé l'indo-européen

commun, il n'en est pas qui montrent à beaucoup près entre eux

autant d'affinité que l'italique et le celtique.

De tous les rameaux entre lesquels s'est divisé l'indo-européen

commun, il n'en est pas qui montrent à beaucoup près entre eux

autant d'affinité que l'italique et le celtique.

Les Celtes de la Grande-Bretagne, seuls ancêtres de tous les Celtes actuels, furent soumis par les Romains ou civilisés par la culture latine.

C'est en latin aussi qu'ils reçurent la prédication du christianisme. Leurs langues se sont donc mélangées, à diverses époques, de nombreux emprunts au latin, qu'il importe de reconnaître, et même, si faire se peut, de dater approximativement.

Le latin, enfin, a une postérité très vivace de langues médiévales et modernes (romanes), qui toutes, sauf le rhétique et le roumain, se sont trouvées en contact fréquent avec les idiomes celtiques : nouvelle source d'emprunts, cette fois réciproques, mais beaucoup plus rares dans un sens que dans l'autre.

Donc, à partir du VIIe siècle environ, où cessent les emprunts au latin, commence la période des emprunts au roman, qui se prolonge jusqu'à nos jours.

Il va sans dire, au surplus, que l'observation ci-dessus ne s'applique à aucun couple celto-roman autant qu'au breton et au français, contigus durant tout le Moyen Âge et politiquement unis depuis plus de 4 siècles . -

7 Le groupe germanique et ses 3 subdivisions.

-

Le germanique oriental n'est représenté que par le gotique aujourd'hui éteint, mais bien connu par une traduction d'une partie

du Nouveau Testament qui remonte au IVe siècle, constituant par conséquent la forme la plus archaïque du germanique qui nous soit directement accessible. -

Le germanique septentrional ou Scandinave remonte aussi haut que le gotique, mais seulement par quelques inscriptions en caractères dits runiques.

Par ailleurs, il ne dépasse pas le XIe siècle (vieil-islandais), mais se perpétue par le danois, le norvégien, le suédois et l'islandais actuels. -

Le germanique occidental comprend essentiellement 3 classes d'idiomes, puis chronologiquement dans chacune d'elles: L'anglo-saxon (VIIIe -XIe siècles), le moyen-anglais (XIe -XVe siècles), et l'anglais moderne; le vieux-saxon, le moyen-néerlandais et le bas-allemand moderne; le vieux-haut-allemand (VIIIe -XIe siècles), le moyen-haut-allemand (XIe -XIVe ), et le haut-allemand moderne.

En dehors de l'importance linguistique générale de tous ces idiomes,

l'anglo-saxon en a, pour le celtique insulaire, une toute

particulière: langue des conquérants de la Grande-Bretagne, il a dû

nécessairement s'infiltrer de fort bonne heure dans la langue des

vaincus; beaucoup moins pourtant que le latin, car Saxons et

Angles étaient bien moins civilisés que les populations brittoniques

qu'ils asservirent en premier lieu...

En dehors de l'importance linguistique générale de tous ces idiomes,

l'anglo-saxon en a, pour le celtique insulaire, une toute

particulière: langue des conquérants de la Grande-Bretagne, il a dû

nécessairement s'infiltrer de fort bonne heure dans la langue des

vaincus; beaucoup moins pourtant que le latin, car Saxons et

Angles étaient bien moins civilisés que les populations brittoniques

qu'ils asservirent en premier lieu... -

-

8 La répartition du groupe letto-slave ou balto-slave est celle qu'implique son nom.

-

Le lettique ou baltique, en voie de disparition, comprend le lituanien (Lituanie russe), le letton ou lette (Courlande, etc.), et le vieux-prussien (éteint).

-

Le slave remonte jusqu'au IXe siècle par le vieux-slavon, langue religieuse des Slaves dits orthodoxes, et descend jusqu'à nous par la riche expansion des dialectes slaves qui couvrent la moitié de l'Europe.

-

Revenons donc au groupe celtique, et envisageons-le dans son

ensemble.

Une particularité qui lui est exclusivement propre le distingue de

tous les autres: dès avant qu'il ne se fût scindé en dialectes, le

primitif de l'indo-européen, conservé partout ailleurs, y avait

disparu sans laisser de trace.

Le celtique continental fut la langue de la Gaule jusque vers le IIe siècle de notre ère; mais la conquête romaine lui porta un coup mortel, il disparut avec une rapidité qui ne laisse pas de surprendre l'historien contraint de la constater.

De quelque façon qu'on s'en rende compte, le fait demeure

irréfragable: au IVe siècle, toute la Gaule — y compris

l'Armorique — parlait latin.

Encore que dans la France du nord, du moins dans les campagnes

reculées, le gaulois parait s'être maintenu jusqu'au VIe et même

par delà...

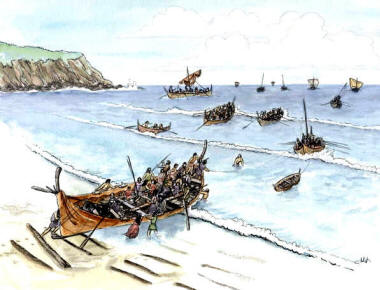

L'Armorique s'est "receltisée" par immigration

(Ve) du pays de Galles

et de Cornouailles, suite à l’invasion de la Grande-Bretagne par les

Saxons.

Prendre les Bretons

actuels pour les continuateurs immédiats des Gaulois Armoricains,

est une des pires erreurs qui faussent encore dans certains esprits

la conception du celtisme.

La précoce extinction du gaulois, jointe à la circonstance qu'il ne

possédait point de littérature écrite, — la tradition druidique

étant purement orale, — suffit à justifier la rareté des vestiges

qu'il a laissés: une trentaine d'inscriptions qui ne sont pas toutes comprises,

quelques mots épars dans les auteurs anciens, des noms propres et

des appellations géographiques, c'est tout ce qu'il en subsiste.

En fait, nous ne connaissons pas le gaulois et ne le connaîtrons

jamais; nous nous le figurons seulement, avec quelque vraisemblance,

d'après ces rares documents et le témoignage de ses congénères plus

heureux qui lui ont survécu.

L'Irlande, en effet, et la Grande-Bretagne septentrionale (Écosse)

ne subirent pas la conquête romaine, et le celtique gaélique s'y

maintint, obscurément du reste, jusqu'au jour où la prédication

chrétienne le vint réveiller et où il émerge dès lors dans

l'histoire.

Le gaélique d'Ecosse, usuellement gaélique tout court, se défend

mieux, dans les âpres régions qui lui font une sorte de citadelle;

mais les sources en sont bien moins anciennes et moins sûres, et

d'ailleurs il ne diffère pas assez de l'irlandais pour qu'on invoque

son autorité autrement qu'à titre accessoire et supplémentaire.

Le mannois ou gaélique de l'île de Man doit à sa situation insulaire

quelques particularités, d'assez médiocre intérêt quant à l'ensemble

du celtique.

À la différence des Gaels (ou Gaidels), qui ne connurent pas la

conquête romaine et vécurent, longtemps aussi, indépendants de la

conquête anglaise, — ce qui leur permit de constituer dans leur

triple contrée une vaste unité territoriale, — les Brittons subirent

les premiers assauts de l'une et de l'autre.

La seconde les morcela en 3

tronçons, dont 2 survivent jusqu'à présent, de très inégale

importance.

Les Celtes qui peuplaient le sud et le centre de la Grande-Bretagne

se désignaient eux-mêmes sous le terme commun de Brittons.

Soumis par César comme les Gaulois, mais plus fidèles à leur passé,

ils gardèrent leur langue sous la domination romaine, moins forte,

d'ailleurs, et plus éphémère dans l'île que sur le continent.

La fondation de l'Heptarchie anglo-saxonne (Ve siècle) les absorba

ou les dispersa.

La langue des vainqueurs prévalut partout, sauf dans quelques

régions montagneuses ou maritimes, où la conquête pénétra peu ou

plus tardivement, et où les Celtes demeurèrent maîtres de leurs

destinées.

La principale de ces forteresses celtiques fut le rude pays de

Galles.

Les Celtes qui s'y réfugièrent se nomment eux-mêmes Cymmry "les

compatriotes": d'où le nom de cymrique ou gallo que porte leur

langue, dont la difficulté ne doit point être mesurée aux

complications de son orthographe.

On y distinguera chronologiquement: le vieux-cymrique, qui se

confond avec le vieux-breton; celui du Moyen Âge, représenté

surtout par le recueil de contes dit Mabinogion "les Jeunesses"

(XIIe siècle); et le gallois actuel, vivace encore, qui ne céda que lentement devant la

prépondérance de la langue anglaise.

Par ailleurs, la longue et étroite

presqu'île à laquelle sa population valut,

comme à la Cornouaille française, le nom de Cornwall, ouvrit au

celtique un autre asile.

Il y vécut, sous le nom de cornique, jusqu'au XVIIIe.

Sa maigre littérature, exclusivement biblique, ne remonte pas au

delà du XVe siècle; mais il est connu sous sa forme moyenne, par

un vocabulaire du XIIIe, qui paraît être la copie d'un original

plus ancien.

Antérieurement, le vieux-cornique se confond avec le vieux-breton.

Bien avant la conquête saxonne, des émigrants bretons passèrent la

Manche et s'établirent sur le littoral peu peuplé qui faisait face

au leur; plus tard, les Celtes, refoulés vers la mer, affluèrent en

plus grand nombre.

Ainsi s'accomplit la colonisation qui valut à la vieille Armorique son nom actuel de Bretagne, et maintient à

l'extrémité occidentale de la France un dialecte celtique,

exactement "breton armoricain", usuellement breton tout court.

Sa division chronologique comporte 3 stades:

- vieux-breton, depuis

le VIIIe siècle, ancêtre commun du cymrique, du cornique et du

breton, sans aucune littérature, et se réduisant à une liste de ± 500

mots relevés çà et là dans des gloses de manuscrits latins;

- moyen-breton, dont la littérature religieuse part seulement du XIVe siècle

et,

- breton moderne, demeuré la langue rurale d'1 département

français et de la moitié de 2 autres.

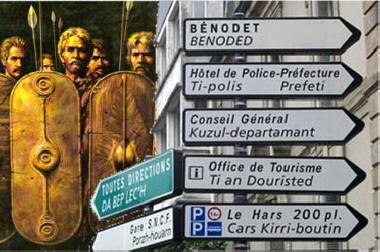

Géographiquement, le breton se divise en 4 dialectes, qui

correspondent aux 4 anciennes provinces épiscopales:

trécorois

(Tréguier), léonais (Saint-Polde Léon), cornouaillais (Quimper) et

vannetais.

Ceux qui parlent un quelconque des 3 premiers se comprennent entre

eux; mais le breton de Vannes en diffère très notablement !

On vient de voir que le cymrique, le cornique et le breton, séparés

depuis le Ve siècle, sont restés à peu près identiques, ou du moins

sans différence appréciable pour nous, jusque vers le Xe.

Depuis lors, ils ont divergé, mais moins qu'on ne serait tenté de le

supposer de prime abord : les relations ont été assez suivies d'un

bord à l'autre de la Manche; la terre conquise par le Saxon exécré

est demeurée pour le Breton le pays des souvenirs patriotiques et

religieux, d'où partent et où se rendent en pèlerinage la plupart

des saints qui catéchisent l'Armorique.

Ce n'est guère qu'à partir de la fin du

Moyen Âge, que les 2

nations, après leur divorce religieux, se voient définitivement

emportées, l'une dans l'orbite de la France, l'autre dans celle de

l'Angleterre (1534-1563).

Il en résulte qu'aujourd'hui encore les idiomes brittoniques se

ressemblent beaucoup: non pas, comme on se l'est imaginé, qu'un

Breton et un Gallois puissent d'emblée converser ensemble sans

préparation, — tant s'en faut — mais en ce sens que, abstraction

faite des lois phonétiques propres à chacune des 3 langues, il serait difficile de signaler dans l'une d'elles

une tendance générale ou un fait de structure linguistique qui ne

fût point partagé presque à un égal degré par les 2 autres.

Leur évolution a été parallèle, et leurs divergences phonétiques

mêmes n'affectent guère que le vocalisme.

Le breton ne se distingue du cornique et du cymrique que par une

particularité tout extrinsèque :

l'énorme appoint de mots français

qu'il a accueillis et naturalisés, avant peut-être et surtout depuis

le double mariage d'Anne de Bretagne.

Le comble en ce genre semble atteint, de

nos jours, par ce qu'on pourrait nommer "le breton politicien",

langue de journalisme et de profession de foi où, sauf les copules,

les désinences grammaticales et de loin en loin quelques mots de la

langue usuelle, pas un élément ne relève plus du celtique,

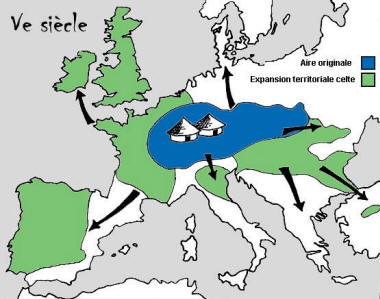

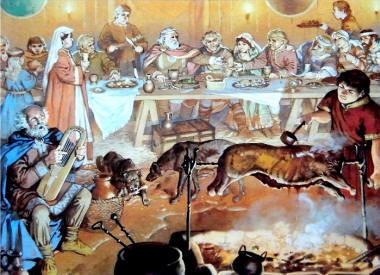

cette langue parlée par ce groupement humain aux origines mal définies, qui couvrit d’abord l’Europe centrale, puis se répandit dans les contrées occidentales, en Gaule, Espagne (XIIIe-VIIIe s. av. J.-C.), et Italie du Nord (IVe s. av. J.-C.),

les Celtes.

- 2002 -

Art éto-dace ou celte : casque surmonté d'un

vautour provenant de Ciumesti - Roumanie (IVe siècle av. JC).

Musée d'histoire de Roumanie, Bucarest.

On doit à Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, le plus ancien

écrit connu mentionnant un peuple Celte. Des sources écrites

plus récentes permettent de l'identifier à la culture

archéologique de La Tène - nom d'un site suisse qui a livré de

nombreux objets tout à fait caractéristiques.

Les Celtes, groupement humain de langue indo-européenne, aux origines mal définies, qui couvrit d’abord l’Europe centrale, puis se répandit dans les contrées occidentales, en Gaule, Espagne (XIIIe-VIIIe s. av. J.-C.), et Italie du Nord (IVe s. av. J.-C.).